今年以來,汽車圈不大太平,短短幾個月來已經(jīng)發(fā)生不少輿論爆點(diǎn),而這所有的爭論,一言以蔽之,無非是對“內(nèi)卷式”競爭的集體制裁。

先是上海車展前突發(fā)宣傳收緊,再是由魏建軍引發(fā)的“汽車恒大”爭論,繼而再是一眾車企高管突然就松了口風(fēng),在2025重慶汽車論壇針對“內(nèi)卷式”競爭隔空交鋒……戰(zhàn)火綿延不停,但總算在近期傳來了好消息:廣汽、一汽、比亞迪、奇瑞、長城、小鵬等17家主流車企已集體官宣,承諾將供應(yīng)商賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)。

智能化、電動化的普及給消費(fèi)者帶來了更多、更先進(jìn)的產(chǎn)品體驗(yàn),在10萬級新能源車上不僅能享受到冰箱彩電大沙發(fā),還有360°倒車影像、自動泊車等功能,科技平權(quán)在給消費(fèi)者帶來更多智能化體驗(yàn)的同時,也在同步降低消費(fèi)者對安全、動力性能等汽車最本真需求的閾值。相對應(yīng)的,某些車企為了迎合消費(fèi)者的需求,在看得見的地方持續(xù)堆料,而看不見的安全、性能等卻被忽視。

根據(jù)乘聯(lián)會相關(guān)數(shù)據(jù),2024年3月新能源購買均價(jià)為17.23萬元,而到今年3月,這個數(shù)字已經(jīng)下降至16.1萬元,但同時新能源汽車“全面煥新升級”的口號卻不絕于耳。

新能源車配置越來越高,價(jià)格越來越低,“摳”成本也就成了各大汽車廠商的關(guān)鍵任務(wù),只有極致壓縮成本才能保證自己不“賠本賺吆喝”。一塊鋼板、一個零件、一次測試的精簡背后,是整個產(chǎn)業(yè)鏈在殘酷價(jià)格戰(zhàn)中的艱難求生。

研發(fā)投入變多,車輛測試變少

在燃油車年代,一輛燃油車產(chǎn)品的更新周期大概在5-7年,就拿大眾經(jīng)典車型高爾夫來講,自1974年初代車型上市已經(jīng)走過了50年光景,在去年四季度才迎來了第八代中期改款車型。而現(xiàn)如今的新能源車,“一年一新款,每月一OTA”已然成為主流,為了能趕上市場的競爭節(jié)奏留在牌桌上,車企間競相縮減整車開發(fā)時間,甚至有部分新能源車企產(chǎn)品周期已經(jīng)縮短至20個月左右。

汽車開發(fā)是高度系統(tǒng)化、多階段協(xié)作的復(fù)雜工程,大眾、通用、奔馳等傳統(tǒng)主流車企一般都有戰(zhàn)略規(guī)劃和立項(xiàng)、概念設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、樣車試制測試與認(rèn)證、生產(chǎn)準(zhǔn)備、量產(chǎn)與交付等流程。而現(xiàn)如今,車企為了壓縮整體開發(fā)周期,紛紛向可操作性更強(qiáng)的測試環(huán)節(jié)“動刀”。

為了壓縮測試時間和成本,汽車廠商大量引入了仿真測試,和真實(shí)測試相比,仿真測試場景配置更加靈活,場景覆蓋率更高,甚至能復(fù)現(xiàn)在道路實(shí)測中都不一定能碰到的場景。真實(shí)測試往往周期更長、涉及的物料、人力成本等都是一筆不小的開支,而且還存在安全風(fēng)險(xiǎn),仿真測試則周期短、成本低、效率更高。

在輔助駕駛測試中更是運(yùn)用了大量的仿真測試,根據(jù)相關(guān)權(quán)威研究:一套自動駕駛系統(tǒng)至少需要通過110億英里的駕駛數(shù)據(jù)來進(jìn)行系統(tǒng)和算法的測試驗(yàn)證才能達(dá)到量產(chǎn)的條件。顯然,以月為單位OTA的車企如果只靠實(shí)測難以達(dá)到這一目標(biāo),而且仿真測試的使用也極大的降低了測試成本,根據(jù)行業(yè)測算,采用仿真測試能使自動駕駛研發(fā)測試成本降低約60%,周期縮短40%。

當(dāng)然,仿真測試畢竟不是現(xiàn)實(shí)真實(shí)環(huán)境,其中的技術(shù)原理,非專業(yè)人員難以理解,存在一定的不可解釋性,相關(guān)人士表示:“很多客戶認(rèn)為(仿真測試)驗(yàn)證出來的數(shù)據(jù)不是特別可靠,真實(shí)性沒有保證。”

用技術(shù)方案減少測試時間和成本無可厚非,但在一些必要性測試中,部分企業(yè)也存在“放水”之嫌。不止一位汽車廠商員工爆料稱,有時為完成激進(jìn)的生產(chǎn)進(jìn)度,裝配線上的員工不得不走各種捷徑,甚至跳過了部分以往要求的車輛測試程序,現(xiàn)在造車對耐久暴力測試的重視度不如從前。

就拿簡單的車門來說,傳統(tǒng)豪華品牌會進(jìn)行成百上千次的開關(guān)門測試,包括會在極端情況下進(jìn)行測試以保證車門開關(guān)的穩(wěn)定性。但是這種程度的測試在國內(nèi)部分車企領(lǐng)導(dǎo)看來是在做無用功,第一是不一定會測出問題,第二就算測出問題,快節(jié)奏的市場環(huán)境也沒能為其預(yù)留整改的時間。

在以月為單位更新的輔助駕駛系統(tǒng)OTA方面更是如此,據(jù)相關(guān)人士表示,OTA大幅縮短了整體軟件的開發(fā)和測試,完整功能則在后續(xù)的OTA推送中逐漸升級,系統(tǒng)bug也能在后續(xù)OTA中修復(fù)。

而這些在開發(fā)、測試上所省下的成本最終總得有人來買單,車企極致壓縮成本所爭取來的降價(jià)空間表面上是讓利了消費(fèi)者,但消費(fèi)者卻從另外一面買下了單。

近些年來,關(guān)于新能源汽車質(zhì)量問題相關(guān)的投訴愈發(fā)頻繁,根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年全國范圍內(nèi)關(guān)于新能源汽車質(zhì)量問題的投訴增加了20%,車身生銹、電池續(xù)航縮水、充電故障是其中最為常見的問題。

研發(fā)領(lǐng)域成本的壓縮出現(xiàn)了一種矛盾:一方面,研發(fā)方式和測試標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)節(jié)省了成本;但另一方面,各家車企的研發(fā)投入絕對值整體上卻在增加。

近幾年來,新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛,無論銷量,還是營收都實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長,隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,研發(fā)投入絕對值增長便就成了自然而然的事,尤其是近兩年汽車智能化技術(shù)迭代速度明顯加快,車企相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用也跟著水漲船高。在上述例舉的9家企業(yè)中,除開部分車企研發(fā)投入在某些年份有小幅降低之外,大部分車企2020年到2024年研發(fā)金額絕對值都實(shí)現(xiàn)了正向增長。

但在研發(fā)金額占營收比重方面,各家呈現(xiàn)出不同的狀況,有些車企5年來呈現(xiàn)小幅緩慢增長態(tài)勢,有些車企在前兩年出現(xiàn)增長,但近兩年出現(xiàn)緩慢下降的趨勢,還有些車企圍繞在平均值上下浮動,從這些微妙變化中,車企對研發(fā)的重視程度可見一二。

AI革命提效,精簡組織降本

人員成本優(yōu)化是車企降本增效的第二個主戰(zhàn)場,在這塊,技術(shù)進(jìn)步與組織變革在同步推進(jìn),一方面利用AI、自動化技術(shù)提高效率,另一方面,精簡組織架構(gòu)降成本。

近些年來,各家車企在激烈的市場競爭和成本壓力下,在生產(chǎn)制造上大量引入AI和自動化技術(shù),減少人力成本的同時也在重塑生產(chǎn)和運(yùn)營流程。

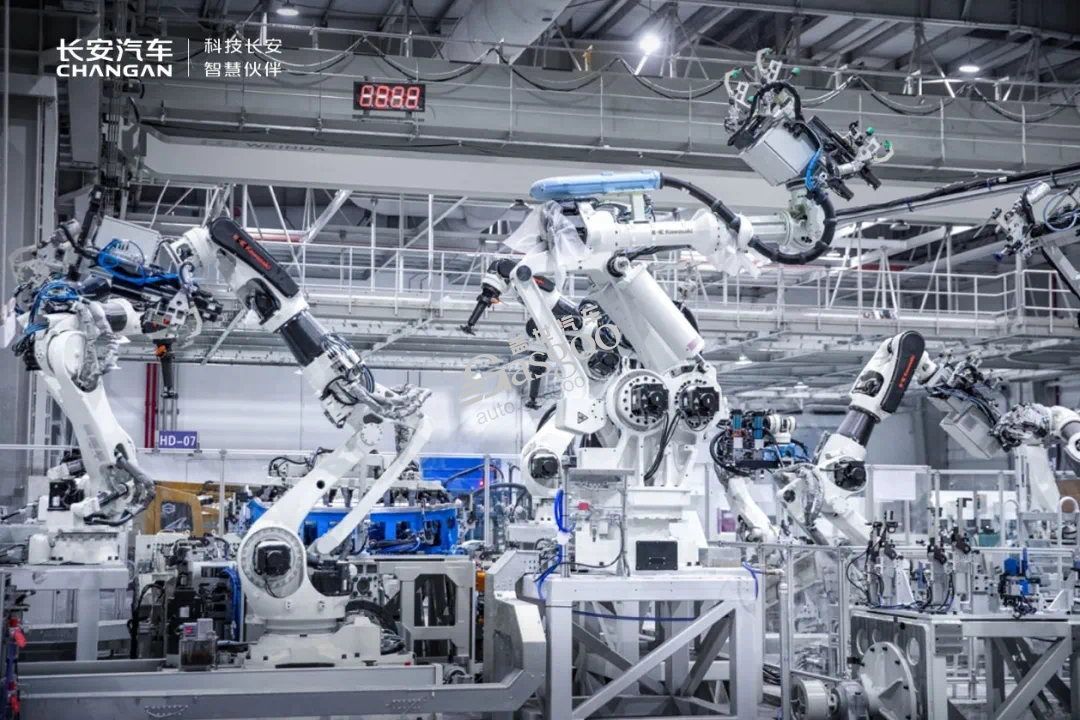

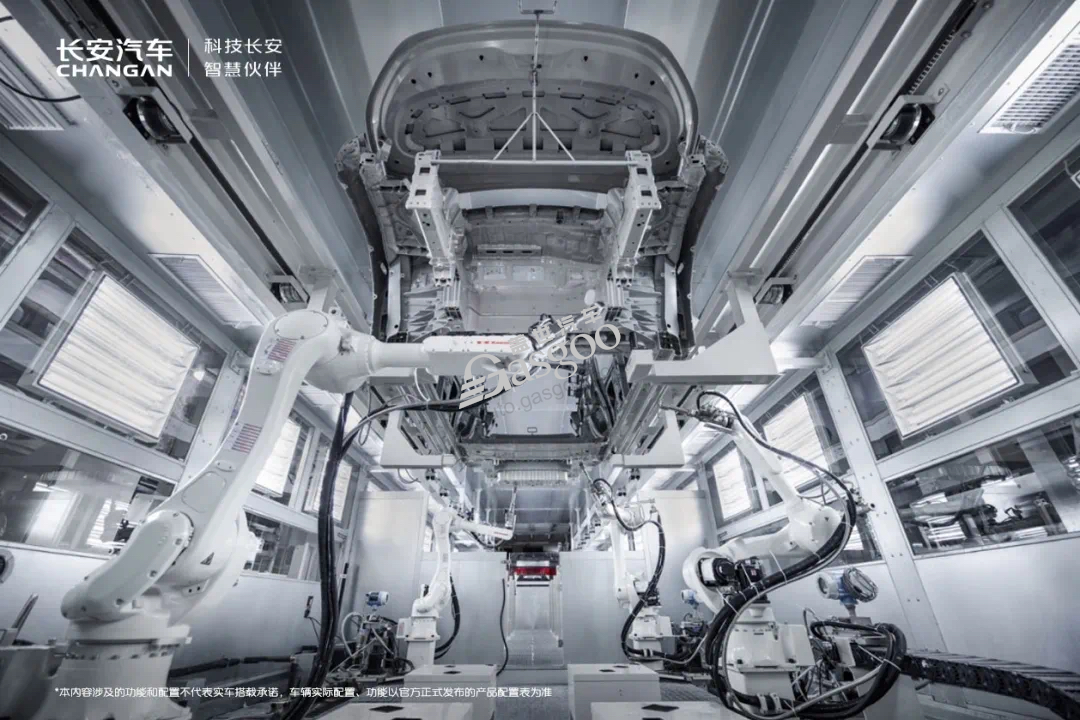

圖片來源:長安汽車

如果有幸參觀現(xiàn)如今的汽車制造工廠,你會發(fā)現(xiàn)在整個生產(chǎn)線上,員工寥寥無幾,“少人化”已經(jīng)成為汽車先進(jìn)制造工廠的常態(tài)。沖壓、焊裝、涂裝、總裝等生產(chǎn)線上均實(shí)現(xiàn)了高度自動化,機(jī)器人和智能裝備正在代替人成為生產(chǎn)線的主角,而且還將智能化應(yīng)用于車輛管理系統(tǒng),通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了設(shè)備、原料、控制系統(tǒng)的實(shí)時連接和數(shù)據(jù)采集,并利用大數(shù)據(jù)和人工智能進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量檢測和故障預(yù)測。AI和自動化已經(jīng)貫穿車身制造、總裝、物流、監(jiān)測、質(zhì)檢等各個環(huán)節(jié)。

以去年10月份才正式揭幕的長安數(shù)智工廠為例,全自動柔性化的一體壓鑄車間僅需要100秒便能將163個零部件合成2個超級壓鑄件,能減輕車重20%,焊接車間有85個焊接工位、471臺機(jī)器人協(xié)同工作,不止制造上面實(shí)現(xiàn)AI化,長安數(shù)智工廠還集成云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI數(shù)字孿生和全域5G等尖端技術(shù)打造出了“黑燈工廠”,只需要一臺電腦便能實(shí)時監(jiān)測工廠所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)及過程。該工廠是長安目前投資金額最大、智能化成都最高的新能源汽車制造基地,未來還將進(jìn)化成一座關(guān)鍵部位100%無人化操作的“黑燈工廠”。

在自動化生產(chǎn)制造之外,不少車企還將AI用在營銷方面,利用大模型賦能營銷相關(guān)工作,例如,一汽大眾已經(jīng)將全面接入DeepSeek大模型的AI內(nèi)容運(yùn)營數(shù)字化平臺在60多家經(jīng)銷商展開了第一批試點(diǎn),在實(shí)際運(yùn)營中成效顯著,據(jù)悉內(nèi)容生產(chǎn)效率相比較以往而言提升了超過兩倍。

除開技術(shù)帶來的降本利好,精簡架構(gòu)也是各車企近兩年來降低人力成本的主要方法。一方面,通過裁員直接降低員工薪酬支出,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),近一年汽車行業(yè)裁員潮席卷全產(chǎn)業(yè)鏈,累計(jì)波及超9.8萬人。另一方面,車企通過整合組織架構(gòu)去除冗余,提高效率,例如,蔚來將旗下兩個子品牌樂道、螢火蟲多項(xiàng)組織部門架構(gòu)整合進(jìn)蔚來體系,吉利將極氪整合,回歸于“一個吉利”戰(zhàn)略等都是最好的印證。

“降本增效”已然成了汽車行業(yè)的主旋律,有汽車行業(yè)分析師表示,在市場需求波動加劇、行業(yè)競爭白熱化等多重挑戰(zhàn)下,車企通過人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)板塊精簡等激進(jìn)策略,試圖優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升運(yùn)營效率,以增強(qiáng)在行業(yè)變革期的生存與競爭能力。

近幾年,關(guān)于新勢力裁員、組織架構(gòu)調(diào)整的消息雖不少,但各家員工薪酬?duì)顩r仍相對較為穩(wěn)定,占總營收比重保持在一定范圍內(nèi)浮動。也存在部分企業(yè)因?yàn)榱己眠\(yùn)營實(shí)現(xiàn)營收大幅度增長,從而導(dǎo)致員工薪酬占總營收比重小幅度下降的情況。

工程設(shè)計(jì)拼技術(shù)

此外,車企還將成本壓縮的利劍指向了整車設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),極致的壓縮車輛開發(fā)、制造時間,例如在工程設(shè)計(jì)方面,“一體化壓鑄技術(shù)”成了排頭兵。

這項(xiàng)由特斯拉率先大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù),正在改變汽車制造的底層邏輯,掀起了一場時間和成本的競爭。2019年,特斯拉提出一體化壓鑄技術(shù),并在次年應(yīng)用于Model Y的后底板生產(chǎn),一體化壓鑄一夜成名,隨后,小鵬、蔚來、問界、小米等國內(nèi)車企,沃爾沃、大眾等海外品牌均迅速跟上。

傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)中,車身部件需要數(shù)百個零部件組裝而成,但現(xiàn)如今能通過巨型壓鑄機(jī)一次成型,一體化壓鑄帶來的效益顯而易見:減少焊接點(diǎn)、簡化供應(yīng)鏈,降低人工成本的同時還極大地縮短了時間。

馬斯克曾表示,一體化壓鑄技術(shù)使得德州和柏林超級工廠每單位產(chǎn)能的車身焊接機(jī)器人數(shù)量減少了70%,工廠面積將能縮減30%。就拿特斯拉Model Y來講,原本制造后車身的時間需要1-2兩個工時,而使用一體化壓鑄技術(shù)只需要45秒。

車企通過一體化壓鑄技術(shù)降低了成本,而這省下的成本卻轉(zhuǎn)移到了消費(fèi)者手中,根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測,到2027年,采用一體化壓鑄技術(shù)的電動車在車身和電池嚴(yán)重事故維修的平均成本將增加30%。

除開制造方面,汽車外觀設(shè)計(jì)也逐漸趨同化,這成為另一個隱性成本削減策略。現(xiàn)如今,封閉式前臉、隱藏式門把手、貫穿式LED燈帶、內(nèi)飾中控大屏——這些高度相似的設(shè)計(jì)元素幾乎成為所有新能源車的標(biāo)配。

大多數(shù)車企不再投入大量資源進(jìn)行差異化的設(shè)計(jì)探索,而是采用已被市場充分驗(yàn)證的設(shè)計(jì)方案。相關(guān)人士坦言:“現(xiàn)在車企給設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的時間窗口只有以前的一半,很多評審環(huán)節(jié)都被壓縮或跳過。”

這種趨同化在短期內(nèi)降低了開發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn),但長遠(yuǎn)看卻導(dǎo)致品牌辨識度模糊,消費(fèi)者難以區(qū)分不同品牌的核心差異。當(dāng)所有車都差不多,價(jià)格便成為被拎起來的競爭維度,這反過來又加劇了價(jià)格戰(zhàn)的惡性循環(huán)。

結(jié)語:

不少行業(yè)人士感慨,現(xiàn)如今是汽車最好的時代,同時也是最容易走錯路的時代,充分競爭、優(yōu)勝劣汰帶來了技術(shù)的進(jìn)步,同時沒把握好度的惡性競爭也成了行業(yè)的毒瘤。汽車行業(yè)作為整個社會經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,其內(nèi)卷性競爭侵蝕的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只是汽車行業(yè)本身。