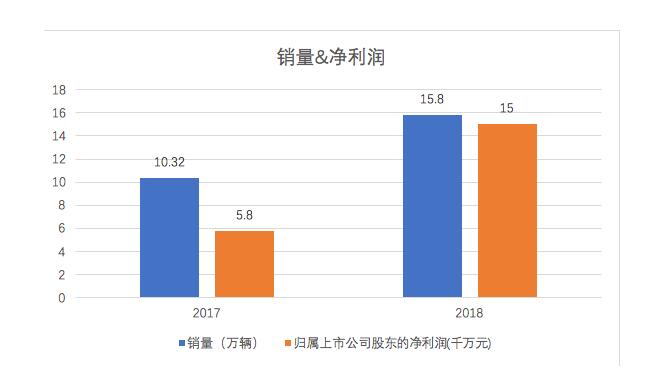

北汽藍谷2018年歸屬于上市公司股東的 凈利潤預計最高達1.5億元,突破了15萬輛的2018年銷量目標,連續6年奪得中國純電動汽車銷量冠軍。也一并打消了2018年三季度銷量中公司遭受的銷售經營能力的質疑

從年9月重組更名在A股上市,到2月11日春節前鄭剛辭去所有職位,再到公布2019年1月份產銷快報。北汽藍谷在不到半年時間內,出現了三個重大事件形成的時間節點。而2018年全年財報營收、凈利潤依然沒能水落石出,尤其是看了1月的產銷數據后,很多分析機構認為北汽新能源憑借高補貼到達銷量上漲效果,但由于政策變化,補貼退坡。以1月產量大幅度下降為基準,北汽新能源2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤可能會比預期縮水。

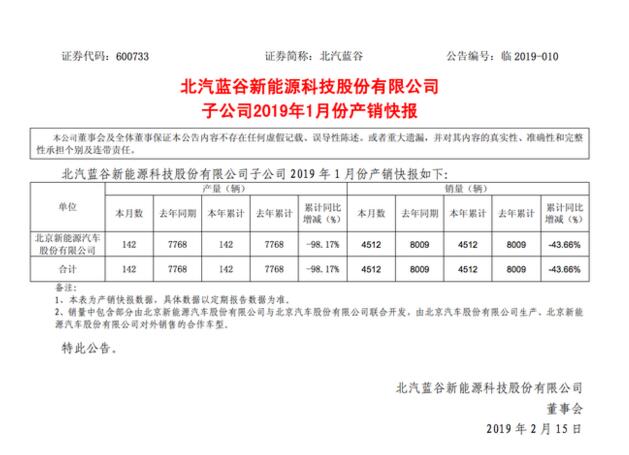

數據顯示1月份北汽新能源產量為142輛,同比下降98.17%;銷量4512輛,同比下降43.66%。

在北汽藍谷1月31日發布上午2018年業績預告中。公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤預計比2017年度增加 1.3億元到1.5億元。

而公司發生的與經營業務無直接關系的非經常性損益比數據所帶來的影響金額為7.77億元。在這份業績預告中,北汽藍谷強調了主營業務發生變化,由房地產開發與銷售轉變為新能源汽車與核心零部件的研發、生產、銷售和服務,公司資產規模和業務規模大幅提升。

突破銷量目標的成績單

根據北汽藍谷公布的2018年三季度報告看,2018年1-9月北汽藍谷營收97.87億元,同比增長63.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.3億元。但另一份產銷和目標銷量指標上看,2018年前8個月,北汽新能源共計銷量為70118輛,同比2017年增長67%,但按照2018年銷量目標15萬輛也只是完成了46.75%。

但2018年不如往年,首先,中國2018年汽車銷量報2808萬輛,創下1990年來首次年度下降。雖然新能源汽車一枝獨秀,但政策中補貼風向已經改變,逐步減少補貼直到2020年財政部將完全取消對新能源汽車行業的補貼。其次,雙積分政策引導合資、進口車企在爭奪新能源蛋糕時具備的品牌力和研發能力都會對自主品牌形成直接的壓力。

而北汽新能源由于產品單價低,車型基本還集中在微型車、緊湊型車上,沒有在15萬元以上的新能源車型中。使得面臨金九銀十購車季時,難有太大作為。根據2017年北汽新能源的營業額預測,2018年全年凈利潤上升幅度不大。2017北汽新能源的營業額為109億元,而全年利潤僅為5800萬元。

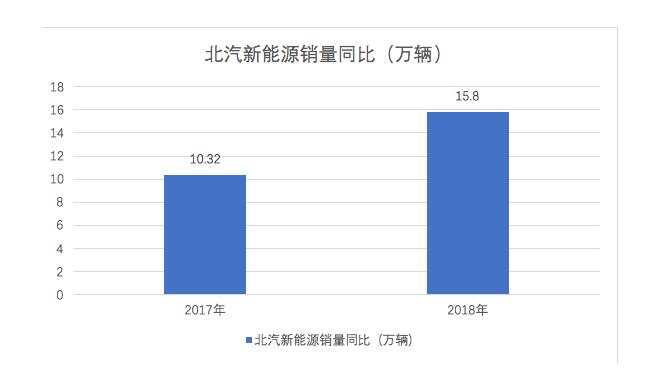

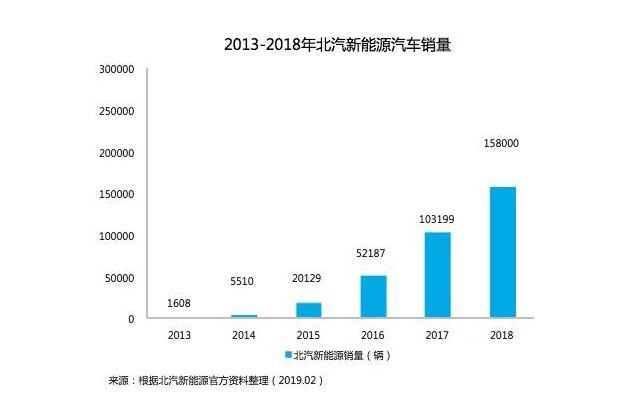

但,在如此大趨勢下,北汽新能源奇跡般的交出了一份非常漂亮的年銷量數據,并還一舉突破了15萬輛的2018年產銷目標。從而連續6年奪得中國純電動汽車銷量冠軍。也一并打消了2018年三季度銷量中公司遭受的銷售經營能力的質疑。(2018年,北汽新能源的總銷量為15.8萬輛,同比增長53%)

春節前的人事變動

就在成績單出爐的幾天后,北汽藍谷(600733)董事會收到公司董事、總經理鄭剛的書面辭職申請。而鄭剛辭職是因身體健康等個人原因向董事會提出辭去公司經理、第九屆董事會董事和第九屆董事會提名委員會委員職務。辭職后,鄭剛不再擔任公司的任何職務。

為何鄭剛在交出如此驕傲的成績單后選擇辭職,有媒體推測是與之前所半公開提出北汽新能源和北汽股份這兩大自主板塊將被整合是有關系的。可以看到,北汽自主板塊自2014年開始就虧損19億,2015年33.4億元、2016年27.45億,2017年75.01億。而2018年,北京汽車自主品牌主銷車型均大幅下滑;北汽紳寶D20、D50下滑幅度也超過50%。

而根據北汽2019年業績及發展戰略媒體溝通會上,徐和誼宣布:北汽將加快產業產品的結構調整,促使自主品牌燃油乘用車逐步退出北京。到2020年,北京地區將不再生產和銷售自主品牌的燃油乘用車。

顯而易見,未來北汽的發展中大部分的版圖是屬于新能源車型的,按照規劃,自主板塊與新能源版塊并網,勢在必行。

攥干“水分”

有媒體曝出北汽新能源車型總計全年補貼高達49.59億元,折合每銷售一輛車,補貼金額就高達5萬元。在補貼退坡、雙積分政策雙重壓力下,北汽新能源已經著手攥干水分,將從五大技術平臺發力,包括全新純電動整車平臺、無人駕駛技術、大數據應用、智能充電、智慧出行服務等。

在此之前,北汽新能源已經形成建立了以北京為中心、美國硅谷、德國亞琛、德國德累斯頓、美國底特律、西班牙巴塞羅那六大研發中心。涵蓋電驅動總成系統、互聯網和智能化、增程式電動汽車動力系統、輕量化多材料整車以及高性能運動車型的設計和研發等多個領域。

并堅持自主研發,將銷售業績的10%用于技術研發上,迄今研發投入累計39.4億元。在人才培養和引進方面,2018年的北汽新能源與市場化初期的2013年相比,人員規模增大12倍,資產規模擴大了47倍,產品銷量增漲97倍。未來,北汽新能源將以,加速產業升級,并實施以北京高端智能制造基地建設、智能網聯新能源產品研發等工程建設,推進北汽集團“引領2025戰略”的落地。

就像燃油車市場絕對的紅利已經不在,新能源汽車市場的競爭也在不斷地進入白熱化,銷量微增和營收微增的時代即將開始,這也真正代表了新能源汽車進入了非扶持的時代,作為很早立足市場正處于躍升期的北汽藍谷而言,攥干水分之后將是新的“征途”。