裸眼3D+面部解鎖+抬頭控制,汽車將會變得更貼心!

想象一下,當你走近汽車,做個微笑,汽車就解鎖了;坐進車內,眼前立刻呈現一幅3D儀表界面;也不需要你動手,隨著眼球追蹤或頭部動作,顯示界面就能自動切換;隨著車內乘客營造的不同氣氛,界面風格也隨之變化……這些聽起來是不是很科幻?

實際上,這是一家美國華人AI公司開發的車載人機交互系統“Noah”(中文名“諾亞”),這家公司名叫Mindtronic AI(簡稱MAI),致力于車載人工智能終端設備的研發與出產。憑借Noah,他們還拿下了CES 2018創新獎。

隨后這套產品也拿到了AutoLab上海辦公室做演示,并在此后的北美CES上展出,供現場媒體參觀體驗,當然,我們也在現場!

而總的來說,這套產品吸引大家的亮點主要有三:

其一,多維面部識別(multi-dimensional),解鎖方便快捷、一掃即認,并與手機link。

它采用了不同于iphoneX的解鎖方式,簡單來說,iphoneX的面部識別是一個維度的,只要臉型確認就可解鎖,而MAI在這個基礎上還要增加一個面部password,總之只有臉型和動作都匹配了才算成功。這種多維的面部識別解鎖技術,可以避免這種非此即彼的矛盾,既可以提高識別率,又可以極大的提高安全性。

其二,裸眼3D顯示,融入AI智慧,界面因人而異。

現如今,3D顯示在生活中很常見,但用在車上卻絕對是創新。特別是在開車過程中,眼睛與屏幕時刻相對移動的情況下,如何確保始終看到清晰的影像。

其三,抬頭控制技術(Head-up Control),更直接更安全的人機交互方式。

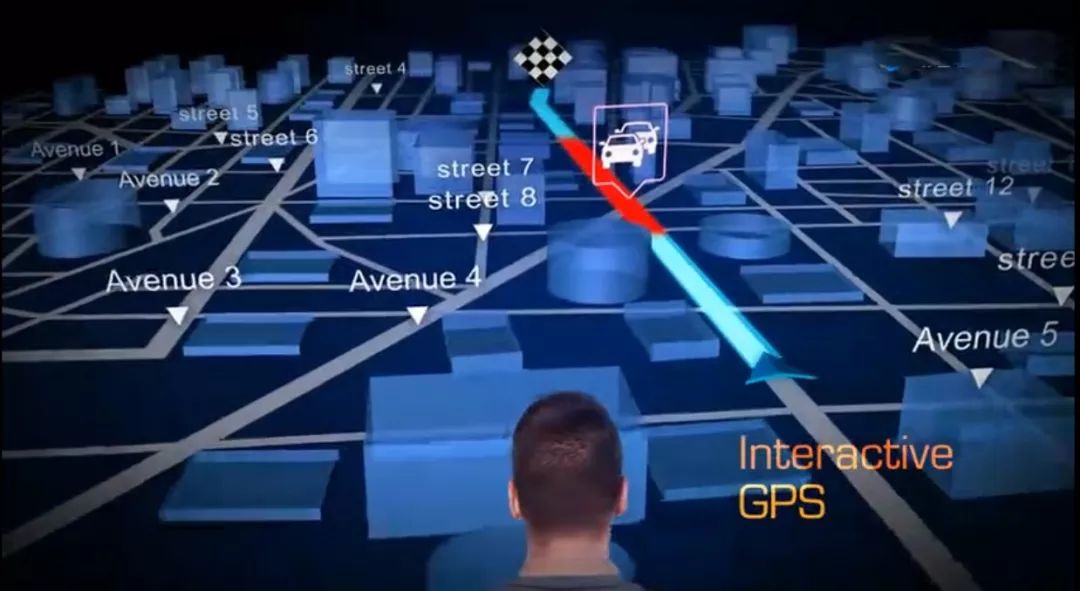

通過對駕駛者視線的快速捕捉從而了解其意圖,整個調用菜單,對選擇項的確認執行都不需要用手觸碰。這種操作未來甚至可以用于更多行業,比如計算機業(新的控制方式),游戲業(各種游戲的體驗完全改變),廣告業(互動型廣告),會改變很多行業的游戲規則。

無論多維面部識別、裸眼3D顯示還是HUC技術,都必然對AI軟硬件有較高的要求。而對于大部分的人工智能技術來說,運算都需要更高計算能力的云服務器和大量數據才能完成,這些應用放在銀行,交通控制中心等保持互聯網全時接入的地方沒問題,但放在汽車里就有問題了!因為汽車在行駛中不可能始終聯網,而且也不能保證是連接到LTE或者更高速的無線網絡。

如何解決這個問題?

軟件算法成“祖傳配方”

人工智能的計算量大,對processor要求很高,要在一個嵌入式系統里快速完成計算,所以先進的算法很重要。曾經DeepMind也邀請了法國國家圍棋隊總教練、職業棋手樊麾擔任AlphaGo的測試工程師,調整機器算法,這才有了在圍棋界不可一世的AlphaGo。

MAI同樣也另辟蹊徑的找到更低運算量、更巧妙、也更快速的算法,這里需要提到的就是MAI的創始人兼CEO Sharon Jiang,MAI人工智能獨特高效的算法主要來源于她。

Sharon來自于德克薩斯大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)里的人工智能實驗室,是全球排名前10的人工智能與計算機科學實驗室(出自US News)。

在創立Mindtronic AI公司時,她就連同其他技術創業者一道,仔細研究了手機產業發展與人機交互的關系,并深入學習了車載人機交互系統的發展歷史,然后斷定,智能手機模式的人機交互不能完全套用在車機系統里,車載系統的交互系統需要克服很多因為汽車行駛不連續的擾動而帶來的工程障礙,并需要大量的AI人工智能才可以實現車載應用場景下的人機交互。

在Sharon的領導下,MAI的軟件工程團隊主要致力于人工智能的機器學習(machine learning),計算機視覺(computer vision),機器人學(Robotics)和人類行為推斷(human behavior inference)等研究的方向。

硬件系統就是配方的調料

有了配方沒有好的調料也是枉然,Noah能高效運作的另一個重要保證就是硬件系統。得益于在臺積電(2008-2012)主持IC設計的經驗,Sharon在給出軟件解決方案的同時,也同步對硬件結構作出了完整的設計。

任何汽車都不可能永久安裝一臺強大、高能耗的服務器來幫助實現智能駕駛,依靠云端服務器完成數據計算與傳輸對運動中的汽車來說也是不現實的,解決辦法只有一個——嵌入式系統,而且為了考慮成本,必須結合消費級與車規級各自優點的嵌入式系統。

現在的Noah就是一個嵌入式系統解決方案,在本地即可完成所有的人工智能數據量的計算和判斷。

總結

這套基于AI和3D技術的交互系統,可以說徹底顛覆了現有車機給消費者帶來的固有印象,MAI將這套應用了大量人工智能科技,行為預測與推斷和高度集成嵌入式計算系統的方案定義為MHI(機人交互系統),這可能是世界上第一臺機器作為第一人稱,通過對人的生物信號的判斷從而向人類主動提供服務的交互系統。

而且這不是一套實驗室的產品,也不是為了拿獎的科技噱頭,而是馬上到了量產階段的產品,所以,或許很快我們就能看到它在汽車上的應用。