據外媒報道,科學家們希望,通過強大的X射線光束檢測微小的黃金顆粒,能夠找到減少機動車有害一氧化碳(CO)排放的方法。

(圖片來源:阿貢實驗室)

據美國環保署介紹,燃料動力汽車是大氣中最大的CO排放源。為了減少此類排放,需要進一步了解排氣系統內發生的化學反應。此類反應通常以金為催化劑,將CO轉化為CO2。

巴西同步加速器光實驗室(LNLS)的科學家Aline Passos和 Florian Meneau帶領研究團隊,利用先進光子源(APS)中的超亮X射線,在催化類似汽車尾氣中發生的反應時,照射微小的金顆粒。APS是美國能源部位于阿貢國家實驗室的科學用戶設施。Passos表示:“如果能更好地理解這種催化作用,就可以對其進行優化,從而更好地進行設計,改善CO排放。”

為了進行實驗,Passos合成直徑約60nm的金納米顆粒(一張紙的厚度約10萬nm),使其形成球形和立方體兩種形狀,并在一些粒子上引入一些化學缺陷,使原子結構略微發生改變,以觀察其催化反應的方式是否受到影響。Meneau表示:“不同位置的原子發生變化,可以改變電子和化學性質,這一點眾所周知。然而,以前我們只能研究催化階段,無法觀察單個粒子在反應過程中發生的變化。”

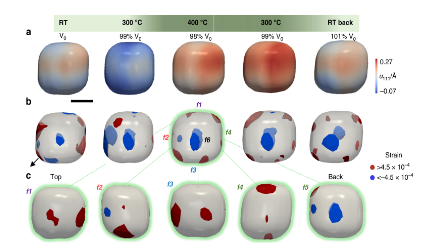

為了實現這一目標,該團隊來到APS,利用其光束線34-ID-C,對這些粒子進行“原位”成像實驗,即在樣品發生反應(例如溫度變化、壓力增加)時,利用APS的 X射線光束實時拍照。在這種情況下,科學家們使用金納米顆粒來氧化CO,并在反應發生時,捕捉到顆粒晶體結構的變化狀態。

阿貢X射線科學部(XSD)的研究人員Wonsuk Cha表示,挑戰在于開發能夠兼容成像技術的實驗室。“問題之一是樣本尺寸過小。光束大小通常為500nm寬,我們已經對監測樣品在光束中位置的技術進行了完善,以繼續進行實驗。”

這項實驗中使用的技術名為相干X射線衍射成像(CDI)。在CDI實驗中,X射線光束從樣品中衍射出來,并將信息模式投射到探測器上,然后用計算機算法解釋這些信息,并由此生成圖像。XSD的物理學家Ross Harder表示:“我們可以看到用普通光線看不到的納米級圖像。全球能做這個實驗的光源屈指可數。”

Meneau表示,由此可以看到,這些納米顆粒經歷催化反應的另外一幅場景。所出現的圖像是顆粒的應變圖,即測量樣品受到壓力時的形狀變化,表明納米顆粒中最易受到催化作用影響的部分。數據還顯示,誘導化學變化可能影響應變,因此形狀和大小相同的納米顆粒經歷的反應不同。通過改變催化劑,反應本身可能在化學水平上發生變化。

雖然該實驗使用的樣品已經看起來很小,但在工業應用中,典型的金催化劑尺寸僅為5nm厚。研究人員表示,下一步將縮小規模,使用越來越小的樣本捕捉催化反應。APS正在為此進行大規模的項目升級,以將亮度和相干通量提高至現在的100到1000倍,改善衍射圖像品質。LNLS的新光源天狼星(Sirius)也將進行升級,并計劃于2021年上線。